Karabé: Gaspard

ein beitrag von Samuel Herzog

Geschrumpfte Chorsänger weckten mich, kaum fausthohe Wesen in purpurnen Roben. Sie sangen sichtbar aus voller Kehle, zu hören aber war bloß ein leises, vielstimmiges Tremolo. Sie waren überall, besetzten den ganzen Boden. Ich schob die Körperchen mit meinen Zehen auseinander, um mir einen Weg zu bahnen, ängstlich bedacht, keinen der Zwerge zu zerquetschen. Doch ich hatte einen Schleim in den Augen, der mir immer wieder den Blick trübte und so erfasste mich plötzlich ein Schwindel, ich schwankte, tat einen Schritt zur Seite, um nicht hinzufallen, und schon spürte ich, wie die Knöchelchen unter meinen Sohlen zersplitterten. Mit einem heiseren Wimmern fuhr ich aus dem Schlaf.

Die roten Leuchtziffern des Weckers auf meinem Nachttisch zeigten 04:40. Der Wasserhahn im Badezimmer tropfte sich kurz die rostige Kehle frei, dann war es völlig still. Ich setzte mich auf, tastete mich in die Riemen meiner Sandalen, verscheuchte den Gedanken an die kleinen Pupurträger, die unter meinem Bett auf Rache sannen, zog mir eine Wolldecke über die fröstelnden Schultern und trat ans Fenster. Vom Kanal stieg etwas Dunst zum Quai des Radeaux auf, strich träge um den Stamm einer Linde. Eine Laterne mit schrägem Hut tauchte den kleinen Platz vor meinem Haus in ein neapelgelbes Licht. Unter dem Baum stand ein grosser, kräftig gebauter Mann in einem schwarz-weiß karierten Mantel und starrte zu mir hoch. Mit seiner mächtigen Mähne aus silbernem Kraushaar, seinem ausufernden Bart und seiner kreisrunden Brille hätte er bestens den Weihnachtsmann mimen können, wären die sichtbaren Teile seines Gesichts und seine Arme nicht voller Tätowierungen gewesen. Ich hob die Hand zum Gruß, er aber tat, als sähe er mich nicht. Ich versuchte das Fenster zu öffnen, doch es klemmte. Als ich es endlich aufbekommen hatte, war der Mann verschwunden. Ich streckte den Kopf hinaus, sah nach links, nach rechts, die Ufer des Kanals waren menschenleer, bleiweiß schimmerte das Wasser durch den Dunst. Ich legte mich zurück in mein Bett, schloss die Augen und versuchte mich an die lemusischen Wörter zu erinnern, dich ich gestern im Flieger gelernt hatte. Solche Ansprüche an mein Gehirn helfen mir gewöhnlich dabei, sofort einzuschlafen. Doch ich konnte mich nicht konzentrieren, meine Gedanken schwebten immer wieder zu dem Alten vor meinem Fenster zurück. Warum hatte er zu mir hochgestarrt? Was hatte er gesehen? Wollte er etwas von mir?

Für meine ersten Tage auf Lemusa hatte ich mir in der Altstadt von Port-Louis eine kleine Wohnung gemietet, im Miosa-Quartier, das wegen seiner vielen Kanäle weitgehend autofrei ist. Ich freute mich auf die «matten Farben der alten Häuser, die warme Gelassenheit der engen Gassen» und das «Grün, das aus kleinen Gärten heraus explodiert», wie es in einem Prospekt der Tourismusbehörde hieß, vor allem aber sehnte ich mich nach der Ruhe, die der Aufenthalt in dieser Gegend versprach. Das Appartement lag im obersten Geschoss eines dreistöckigen Hauses aus dem späten 19. Jahrhundert. Im Parterre verkaufte ein Monsieur Chabot wissenschaftliche Bücher an die Studenten der nahen Uni, die erste und zweite Etage dienten ihm als Lager. Nachts war ich also der einzige Mensch im Gebäude.

Als ich nach einem kurzen Flirt mit meiner Professorin für Heteropterologie aufwachte, war es bereits zehn Uhr. Ich fühlte mich immer noch müde, obwohl es doch in Zürich schon Mittag war. Es kam mir vor, als sei mein Körper in der falschen Richtung durch die Zeit gereist oder als habe die Welt über Nacht beschlossen, sich ab sofort von rechts nach links zu drehen. Meine Augen wollten und wollten nicht wach werden, lagen wie Steine in ihren Höhlen, auch kaltes Wasser half nicht. Ich schlenderte dem Quai entlang zu dem Café, in dem ich gestern noch ein letztes Glas Wein getrunken hatte. Die Sonne blitzte hell durchs Geäst, Lichtdiamanten zitterten auf den großen, glattgewetzten Pflastersteinen. Es war heiß, aber von den Bergen her wehte ein leichter Wind, trieb mir die Düfte von Brot, Jasmin und Möwenkot in die Nase.

Im Kafe Kord war Phédor eben dabei, sich die Schürze umzubinden und die Frühschicht abzulösen. Ich war gestern sein letzter Gast gewesen und wir hatten ein wenig geplaudert. Phédor hatte als Zoologiestudent im Kord gejobbt, hatte sich in eine Köchin verliebt, war hängen geblieben, hatte das Studium sausen gelassen, wenig später war auch die Angebetete weg. Als ich ihm erzählte, dass ich Entomologe sei, war er hochinteressiert. Offenbar war sein Feuer für die Wissenschaft noch nicht ganz erloschen.

Phédor begrüßte mich wie einen alten Freund, was für mich gewöhnlich ein Grund ist, das Lokal zu wechseln. Phédor aber war als Gastgeber ein Naturtalent, man fühlte sich in seiner Umgebung einfach wohl. Ich setzte mich an einen der Tische, die vor dem Café am Ufer des Kanals standen, bestellte einen doppelten Espresso, einen Milchkaffee und ein Glas Mineralwasser. Phédor brachte mir außerdem eine kleines, mit Honig bestrichenes Brötchen: «Das ist Lindenblütenhonig, machen wir selbst, hier auf dem Dach», sagte er stolz. Ich wollte ihn nach dem alten Mann fragen, den ich nachts vor meinem Fenster gesehen hatte, doch da schwärmte eine Gruppe von Studentinnen ins Lokal und Phédor hatte plötzlich alle Hände voll zu tun.

Ich spazierte nach Norden, überquerte eine Schleuse, gelangte in ein Quartier mit deutlich breiteren Straßen und passierte einem klassizistischen Theater mit orange leuchtenden Mauern. Ich wollte mich kurz im Institut Diane vorstellen, wo ich mich für einen dreiwöchigen Crashkurs in Lemusisch eingeschrieben hatte. Die Schule lag an einer Straße hinter dem Theater, doch außer einem Putzmann, der mit einem Lederlappen quietschend die Fenster reinigte, war an diesem Sonntag niemand da. Ich ging also weiter nach Westen zum Musée d’histoire naturelle, um dort die Käfersammlung zu besichtigen, die laut dem Guide historique et littéraire von Louise Vetou einen «repräsentativen Einblick bietet in die einzigartige Vielfalt der auf Lemusa heimischen Coleoptera». Das schien mir für meinen ersten Tag auf der Insel genau das Richtige. Allerdings war die entomologische Abteilung wegen eines Wasserschadens geschlossen. Ich durchquerte den Parc du Pif und kam an dem achteckigen Haus vorbei, in dem die Diktatorin des Landes wohnen soll. Ich hatte erwartet, diese Zone sei abgesperrt oder wenigstens scharf bewacht, doch ich sah bloß zwei Polizistinnen, die auf einer Wiese mit einem Jack Russell Terrier spielten. Durch das Regierungsviertel, das ebenfalls kaum bewacht schien, kam ich zum alten Hafen, dessen längliches Becken wie ein mächtiger Querbalken mitten in der Stadt liegt. Mit einer kleinen Fähre setzte ich zum südlichen Ufer über, trank beim Aquarium ein Bier, beim Rathaus ein erstes Glas Riesling, am Boulevard Oscar I. das zweite, das dritte auf dem Marché d’Arpali… Kurz vor Mitternacht kam ich ziemlich betrunken nach Hause, schleppte mich die Treppe hoch, schlickerte mich aus meinen Kleidern, schlappte in mein Bett und war sofort weg.

Im Radio kamen Nachrichten, die ich unbedingt hören wollte, doch der Ton war viel zu leise. Das alte Gerät hatte zahllose Knöpfe. Ich drehte an einem nach dem anderen, um die Lautstärke zu erhöhen, doch es passierte nichts. Das machte mich so wütend, dass ich den Kasten schließlich packte und aus dem Fenster ins Meer warf. Beim Kontakt mit dem Wasser verwandelte sich das Radio in ein kleines Kätzchen, das klägliche miaute, hilflos die Pfötchen in die Luft streckte und in den Wellen verschwand. Ich kletterte auf das Fensterbrett und wollte springen, um die Katze zu retten, doch ich blieb hängen, knallte mit meinem Bein gegen etwas Hartes und wachte auf. Tatsächlich war ich halb aus dem Bett gerutscht und lag mit einem Knie auf dem Parkett. Ich zog mich hoch, schälte mich aus dem Laken, das sich wie eine Boa um meine Glieder gewunden hatte und setzte mich auf. Die Ziffern des Weckers zeigten 04:40, der Wasserhahn im Bad gurgelte heftig, ließ aber dann nur einen einzigen Tropfen fallen. Ich stand auf, näherte mich vorsichtig dem Fenster und blickte hinunter auf die Straße. Der tätowierte Weihnachtsmann stand genau an derselben Stelle wie gestern, trug denselben Mantel mit Karomuster, stierte stumm zu mir hoch. Ein kalter Schauer drückte mir die Schultern nach vorne und am liebsten hätte ich mich sofort wieder in mein Bett verkrochen, die Decke über den Kopf gezogen. Doch ich war auch neugierig, also öffnete ich vorsichtig das Fenster, beugte mich hinaus, winkte und rief gleichzeitig laut: «Monsieur, s’il vous plait! Je voudrais vous parler!» Doch der Alte wollte mich nicht hören, drehte sich ab, steckte die Hände in die Taschen und schlurfte davon.

In dieser Nacht konnte ich nicht wieder einschlafen. Erst lag ich mit geschlossenen Augen auf meinem Bett und konjugierte die drei lemusischen Verben durch, die ich schon kannte, dann stand ich auf und kontrollierte meine Ausrüstung: die kleinen Blöcke aus Styropor, die Nadeln, die Etiketten mit den Nummern, die Dosen, die Fläschchen mit Äther, Chloroform und Zyankali, die Pinzetten, die Skalpelle, die Sammelbüchsen, die verschiedenen Lupen, das kleine Mikroskop, die Lichtfalle, das Fangnetz – es war alles da. Als es endlich hell wurde, spazierte ich durch die kühle Morgenluft zum Kafe Kord. Ich war der erste Gast und nicht sehr willkommen, wie mir die junge Frau zu verstehen gab, die mich am Tresen bediente. Erst jetzt fiel mir auf, dass auf der Rückwand des Lokals lauter Seilstücke mit Seemannsknoten hingen. Das hatte sicher mit dem Namen des Lokals zu tun, denn das lemusische Wort Kord bedeutet «Seil». Ich fragte die Kellnerin nach dem Zusammenhang. «Das ist wegen der Schiffe, die früher hier anlegten», lautete kurz und mürrisch ihre Antwort.

Langsam und auf allerlei Umwegen schlenderte ich zum Institut Diane und war trotzdem noch viel zu früh da, denn der Kurs begann nicht um acht Uhr, wie ich geglaubt hatte, sondern erst um zehn. Also spazierte ich zwei Stunden lang durch den nahen Parc des Chants, der seinem Namen alle Ehre machte, denn es fiepste und piepste, flötete und quirilierte überall mächtig aus den Bäumen. Ich gelangte zu einem großen Teich, auf dem zahlreiche Schwäne, Enten, Taucher und Säger trieben. In der Mitte des Gewässers lag eine Insel mit einem achteckigen Pavillon. Das Wasser wirkte für eine Teich sehr klar, die Sonne hatte die Luft bereits stark erwärmt und so bekam ich Lust, zu dem kleinen Gebäude zu schwimmen. Doch ich hatte keine Badehose dabei und zudem fühlte sich mein Körper matt und müde an. Ich stellte mir vor, ich würde nackt zu der Insel schwimmen und hätte dann nicht mehr die Kraft, ans Ufer zurückzukehren. Schon sah ich kleine Mädchen, die ihre Großväter am Ärmel zogen und mit krummen Fingerchen auf mich zeigten: «Grandpère, regarde, l’homme sur l’îlot est tout nu. Je peux lui donner un bout de mon sandwich?»

Zum Glück wurde es irgendwann Zeit für den Kurs. Allerdings machte ich an diesem ersten Tag keine gute Figur. Ich war so müde, dass ich mich kaum auf die Aufgaben konzentrieren konnte, die Lepoa uns gab. Die junge Lehrerin hatte kurze, orange gefärbte Haare, leuchtend grüne Augen und einen ausnehmend langen Hals mit stark hervortretenden Muskeln und Adern, die beim Sprechen ins Schlottern gerieten wie Lianen an einem tanzenden Baum. In meinem Dämmerzustand sah ich zeitweise nur noch dem Spiel ihres Halses zu, was sie offenbar bemerkte, denn nach der Mittagspause trug sie ein Foulard.

Erst als der Unterricht um 18 Uhr zu Ende ging, war ich plötzlich wieder hellwach. Ich schloss mich zwei dänischen Klassenkameradinnen an, die den Boulevard Louis d‘Ocieszyek-Bruno besuchen wollten, die größte Einkaufsstraße der Stadt, hatte dann aber keine Lust, ihnen in die Kleiderläden zu folgen. Stattdessen verlor ich mich in der Buchhandlung Maisonneuve & Duprat, einem riesigen, in einem alten Kino eingerichteten Geschäft. Nach mehr als einer Stunde verließ ich den Laden mit einem schmalen Bändchen von Rose Ribette: Mil Mistiks. Les secrets de l’île des épices. Ich setzte mich ins Kafe Tabarin am alten Hafen, das uns Lepoa wegen der diversen Häppchen empfohlen hatte, bestellte ein Glas Wein und Garuschade, die Spezialität des Lokals, eine Paste aus fermentiertem Fisch, Knoblauch, Zitronenzeste, Piment, Pfeffer, Petersilie und Olivenöl, die mit gedünstetem Blumenkohl serviert wurde. Das Büchlein von Ribette war mit einem thematischen und auch mit einem geografischen Index ausgestattet, der die durchnummerierten ‹Geheimnisse› mit einzelnen Ortschaften auf der Insel verband. So fand ich als erstes das Secret No. 763: «Zur Zeit von Tarcilde Le Tribudier (1575–1648) lebte am Hafen von Port-Louis ein schwarzes Schwein namens Noël, das an die zweihundert Kilo wog und längst hätte geschlachtet werden müssen. Die Sau hatte jedoch die besondere Eigenschaft, dass sie den größten Trunkenbolden des Quartiers als Begleitung diente und sie noch im übelsten Zustand sicher nach Hause führte. Bis heute sagt man deshalb, wenn man sein letztes Glas (lem. schkut) bestellt: ‹Allez, un dernier schkut pour Noël!›. Echte Trinker lassen auf das letzte ganze Glas aber dann noch einen halbes (lem. semi), ein viertel (lem. kart) und manchmal sogar ein achtel (lem. oktal) auf Noël folgen, ehe sie sich wirklich auf den Heimweg machen.»

Zweifellos war es der Name des Schweins, der mich an den tätowierten Weihnachtsmann vor meinem Fenster erinnerte. Sicher würde er auch in der kommenden Nacht vor meinem Haus stehen, doch ich würde mich jetzt nicht mehr wecken lassen. Ich bestellte ein Ragout aus Innereien vom Huhn und trank eine ganze Flasche Saint-Estèphe dazu. Auf dem Heimweg wollte ich auf einen letzten Schkut im Kafe Kord vorbeischauen, doch das Bistrot hatte am Montagabend geschlossen. Ich schwankte also durchs Quartier, fand ein anderes Lokal mit einer grünhaarigen Bardame, die mich mit Anekdoten von ihrem letzten Skiurlaub in der Schweiz überschwemmte und mir ihren Spezialcocktail aus Kokosmilch, Rum und Traubensaft aufdrängte, den ich dann mit einigen Cognacs runterspülen musste. Zwei Stunden später torkelte ich die Treppe hoch zu meiner Wohnung, traf kaum noch das Loch mit meinem Schlüssel und kroch in mein Bett.

Auf dem Paradeplatz in Zürich waren die elektrischen Leitungen der Straßenbahn eingestürzt, wie Giraffen mit gebrochenen Gliedern hockten die Masten am Boden. Auf den Fahrleitungen hüpften kleine Vögel herum und provozieren so allerlei Töne, wie von einer Maultrommel, nur gedämpfter, als würde sie unter Wasser gezupft. Ich musste dringend pinkeln und kämpfte mich durch ein Gewirr von Kabeln zu dem Pissoir vor, als mir plötzlich einfiel, dass es ja noch Spannung auf den Drähten haben könnte. Erschreckt wachte ich auf und tippelte barfuß durchs Dunkle ins Badezimmer. Noch während ich mich erleichterte, fiel mein Blick auf den Wecker, die Ziffern zeigten 04:40. Der Wasserhahn neben mir räusperte sich und schoss dann in einem Stakkato fünf Tropfen ins Waschbecken. Ich erhob mich, verließ das Bad, ohne die Spülung zu ziehen, schlich zum Fenster. Natürlich stand der Typ im karierten Mantel unten und sah zu mir hoch. Schnell zog ich mir einen Pullover über, stieg leise die Treppe hinunter und öffnete vorsichtig die Haustüre. Doch der tätowierte Weihnachtsmann war nicht mehr da.

Erneut konnte ich nicht wieder nicht einschlafen. Ich beschloss, nun endlich den Brief an Favre zu schreiben, meinen Geldgeber. Ich machte mir einen starken Kaffee, rückte den Tisch unter die Lampe, legte ein Blatt Papier auf die jüngste Ausgabe von Insecta Mundi und kontrollierte den Tintenstand in meinem Füller. Eine Stunde später stand auf dem Bogen immer noch nicht mehr als «Sehr geehrter Herr Doktor Favre». Also begann ich, im Zimmer auf und ab zu gehen, legte mich wieder aufs Bett, stand erneut auf, duschte ausgiebig, machte mir nochmals einen Kaffee. Endlich wurde es Zeit für die Schule. Doch kaum war ich da, fühlte ich mich unmäßig müde. Das entging auch Lepoa nicht und als ich am Nachmittag während einer Übung tatsächlich einnickte, schickte sie mich nach Hause.

Auf dem Heimweg machte ich Halt im Kafe Kord. Phédor hatte Dienst und es war nicht viel los, also lud ich ihn ein, sich auf einen Kaffe an meinen Tisch zu setzen. Er hatte wirklich eine große Sehnsucht nach der Wissenschaft und wollte alles über meine ‹Karriere› erfahren. Ich erzählte ihm, wie ich mehr als zwanzig Jahre für einen Kunstsammler gearbeitet hatte, bis zu dem Tag, an dem mir dieser ebenso zauberhafte wie falsche Adriaen Corte in die Hände geriet – das Bild eines Schmetterlings, der über einer aufgeplatzten Feige schwebt. Ich schilderte, wie ich, mit fünfzig plötzlich arbeitslos, endlich meinem Interesse für Käfer nachgehen konnte, Angewandte Entomologie studierte, lange keine Arbeit fand. Dann meine Begegnung mit Hans Heinrich Favre und der Auftrag, Käfer auf Lemusa zu sammeln. Phédor wollte alles ganz genau wissen. Nach mehr als einer Stunde erst gelang es mir, das Gespräch auf das Leben im Quartier zu bringen und dann von meinen nächtlichen Begegnungen mit dem tätowierten Père Noël zu erzählen. Zunächst schien er nichts mit meiner Beschreibung des Mannes anfangen zu können, erst als ich den schwarz-weiß karierten Mantel erwähnte, hakte er ein.

«Du meinst sicher Gaspard», rief Phédor erleichtert aus, «natürlich kenne ich ihn, und ja, der spukt hier manchmal nächtens rum. Aber keine Bange, der tut nichts, der ist nicht böse. Wenn er vor deinem Haus steht, dann nicht wegen dir, sondern wegen irgendwelcher Grillen.»

«Grillen?»

«Ja, Grillen oder so etwas. Singende Stadtinsekten sind sein Ding. Früher hat er Führungen angeboten, die Leute zum richtigen Zeitpunkt zu den Plätzen gebracht, wo die Tiere piepsen. Er hat ganz gut verdient damit. Vor allem die Touristen aus Europa fanden das sehr speziell, sehr exotisch. Dann aber gab es einen Zwischenfall mit einer Bratschistin aus Bremen, die Polizei schaltete sich ein, nahm ihn fest.»

«Also ist er doch ein bisschen böse?»

«Die Leute reden viel, aber niemand weiß, was da wirklich passiert ist. Vielleicht hat sie auch bloß gemerkt, dass er die Beetles ihrer Bratsche vorzieht. Auf jeden Fall ist die Frau wieder abgereist und er wurde freigelassen. Seither hat Gaspard sich völlig zurückgezogen. Er geht nur noch nachts auf die Straße, tagsüber verlässt er seine Wohnung kaum. Ich kenne auch niemanden, der je ein Wort mit ihm gewechselt hätte. Die Geschichte mit der Bratschistin ist lange her. Er ist wohl schon sehr alt, vielleicht hundert Jahre oder sogar mehr.»

«Hundert? Und diese Tattoos?»

«Tattoos?»

«Ja, im Gesicht und auf den Armen.»

«Ach, das sind keine Tattoos. Wenn er nachts aus dem Haus geht, dann malt er sich an wie ein Krieger.»

«Er malt sich an?»

«Ich kann dir nicht sagen, warum er das tut. Aber hier im Quartier ist man der Meinung, dass er sich, so bepinselt, selbst wie ein Käfer fühlt.»

«Und? Was meinst du?»

«Keine Ahnung. In meinem Job kommst du irgendwann zum Schluss, dass alles Mögliche menschlich ist.»

Ich ging nach Hause und suchte meine Taschenlampe. Wenn es in dem Gebäude besondere Insekten gab, dann mussten sie auf dem Dachboden hausen, da war ich mir sicher – auch weil der Weihnachtsmann stets genau in diese Richtung starrte. Die steile Treppe, die zum Estrich führte, ächzte und knirschte unter meinem Gewicht, als hätte ich sie aus dem Schlaf getreten. Ganz offenbar war seit langer Zeit niemand oben gewesen. Die Tür war zwar zugesperrt, doch das Schloss hing lose am Holz. Ich drückte gegen die Klinke und die ganze Mechanik fiel scheppernd zu Boden. Mitten im Raum stand ein alter, in Plastik verpackter Bürosessel, sonst war nichts zu sehen. Ich leuchtete in alle Ecken, doch nirgends krabbelte etwas herum. Dann jedoch entdeckte ich sie, zu Tausenden hingen sie völlig bewegungslos am Gebälk, braune, vielleicht zehn Millimeter große Käfer. Sie hatten genau die Farbe des Holzes und waren so praktisch unsichtbar. Ich schlug gegen einen Balken, um sie in Bewegung zu bringen, doch sie stellten sich tot. Die Art war mir nicht bekannt. Ich nahm meine Pinzette und schubste ein paar Exemplare in meine Sammeldose. Auch die zeigten keine Reaktion, blieben reglos auf dem Rücken liegen.

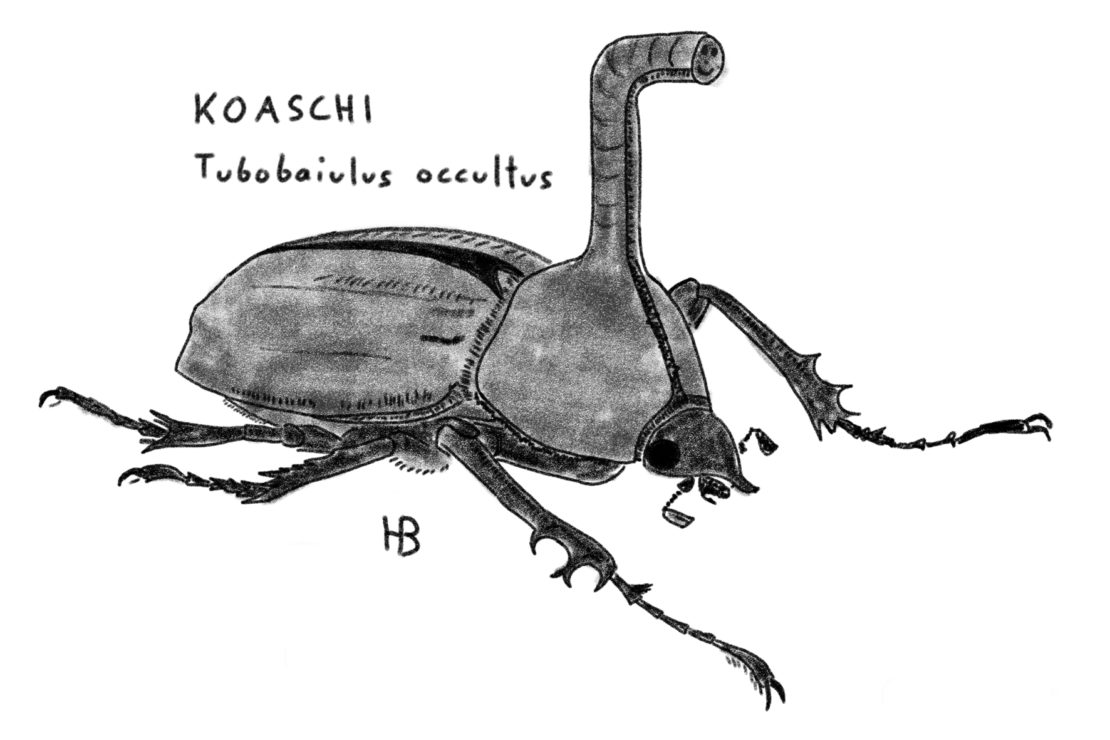

Der Koaschi (Tubobaiulus occultus) lebt vor allem in städtischen Zonen. Der Käfer aus der Familie der Plumbariae kann 12 mm lang und bis zehn Jahre alt werden. Er ernährt sich von Fledermauskot und wohnt deshalb oft auf Dachböden oder in Kellern. Aus dem Halsschild wächst dem Tier

ein markantes Rohr (Tibiar), mit dem es Geräusche produzieren kann. Diese Töne spielen eine Rolle im Rahmen der sozialen Organisation oder bei der Partnersuche. Wie das Chamäleon passt der Koaschi mit Hilfe von Hormonen die Färbung seiner Deckflügel an die Umgebung an.

Zurück in meiner Wohnung nadelte ich eines der Tiere auf, um es genau unter die Lupe zu nehmen. Erst da begann es mit den Beinchen in der Luft zu rudern. Der kleine Karabé trug mächtige Flügeldecken und ein breites, stark gewölbtes Halsschild mit einem eigentümlichen, periskopförmigen Auswuchs. Der Kopf war sehr klein, spitz und schwarz. Mit Hilfe des Käferbuchs von Karol Zhuki hatte ich die Art schnell identifiziert: Tubobaiulus occultus, auf Lemusa Koaschi genannt. Im Anschluss an die Beschreibung widmete die Autorin dem ‹Gesang› des Käfers einen eigenen Passus: «Wenn die Koaschi sich völlig ungestört wähnen, dann bringen sie ihr Tibiar (den Auswuchs auf ihrem Halsschild) zum Kreisen und provozieren so ein leises Sirren. Wir nehmen an, dass sie auf diese Weise miteinander kommunizieren, unter Umständen die Rangordnung bei der Begattung regeln. Ein einzelnes Tier ist für das menschliche Ohr nicht zu vernehmen. In größeren Gruppen aber provoziert der Tubobaiulus occultus einen zauberhaften Klang, der an ein Spinett erinnert, dessen Saiten vom Wind in Schwingung versetzt werden. Nur wenige können von sich behaupten, sie hätten den Kantus der Koaschi gehört, denn beim kleinsten Geräusch in ihrer Umgebung verstummen sie sofort. Hunde übrigens reagieren extrem schon auf den Laut eines einzelnen Tubaiulus, sie belfern dann wie wahnsinnig ins Leere hinaus.»

Das also war der Grund, warum der Weihnachtsmann Nacht für Nacht vor meinem Fenster stand und zu mir hochblickte: Er lauschte dem Gesang der Koaschi. Natürlich wollte auch ich den Klang des Spinetts erleben, dessen Saiten vom Wind beschwingt werden. Bis Mitternacht war in den Gassen noch so viel los, dass die Tiere kaum singen würden, dann aber wurde es sehr still im Quartier. Ich bemühte mich, an dem Abend, nicht zu viel Wein zu trinken, kam Punkt Mitternacht nach Hause und legte mich, um keinen Lärm zu machen, in den Kleidern auf mein Bett. Um und um herrschte eine herrliche Ruhe, ab und zu nur vibrierte leicht das Treppenhaus, dann und wann knirschte leise das Parkett.

Ich stieg wieder auf den Dachboden hoch, der jetzt groß war wie eine Turnhalle. Auf dem Bürostuhl sass Gaspard, er war splitterfasernackt, sein ganzer Körper war mit brauner Farbe bedeckt. Als er mich sah, breitete er die Arme aus und rollte auf mich zu. Ich geriet in Panik und wachte auf. Die roten Leuchtziffern des Weckers zeigten 04:40, eine Luftblase drückte sich durch den Hahn im Badezimmer, ich ging zum Fenster und natürlich stand er da im Schein der Laterne. Ob die Käfer überhaupt gesungen hatten, konnte ich nicht sagen. Im Moment gaben sie auf jeden Fall keinen Ton von sich. Hatte ich sie mit den Geräuschen zum Verstummen gebracht, die ich beim Aufwachen machte? Eine andere Erklärung fiel mir nicht ein.

Am folgenden Abend bemühte ich mich erneut, wach zu bleiben, um die Koaschi zu hören. Doch ich tümpelte wieder kurz nach Mitternacht weg, schreckte aufs Neue um 04:40 hoch, hörte einen Tropfen aus dem Bad, sah Gaspard vor meinem Fenster und fand abermals nicht zurück in meine Träume. Stattdessen brachte ich die zwei Nullen, die zwei Vieren und den Doppelpunkt in immer andere Reihenfolgen und versuchte mir auszurechen, wie viele Kombinationen es wohl geben müsse. Als Folge davon dachte ich über die Frage nach, ob eine Vier zwangsläufig gleich vier sein müsse, eine Zwei gleich zwei, ein Punkt einem Punkte immer ebenbürtig. Eigentlich hätte ich lieber verstanden, warum ich immer genau um die Uhrzeit erwachte? Lag es an mir, an meiner inneren Uhr? Geschah in dem Haus etwas, das mich wachrüttelte? War es der alte Wecker, der mich neckte? Ein gemeines Spiel des Weihnachtsmanns? Oder manipulierten mich am Ende die Käfer, die über mir an den Balken hockten?

Nach einem weiteren Versuch, der nach dem gleichen Muster ablief, fühlte ich mich so ausgezehrt, dass ich meine Wohnung kündigte. Ich nahm mir ein Zimmer im Hotel Wolwi, einer einfachen Absteige am Quai des Italiens. Vor meinem Fenster gurgelten sich bis lange nach zwölf gut gelaunte Bierseelen von Bar zu Bar. Auf sie folgten Hunde, die wie irre aufs Meer hinaus kläfften. Sie wurden von Müllmännern abgelöst, die klirrend Container mit leeren Flaschen in ihren Wagen kippten. Früh am Morgen tuckerten Fischer heran, wuchteten fluchend ihren Fang an Land und priesen ihre Ware sogleich lautstark an. So war das Nacht für Nacht. Doch ich bekam den ganzen Krach nur mit einem halben Ohr mit und er beruhigte mich dergestalt, dass ich stets sanft und selig schlief.

Glossar

Die Banque nationale lémusienne (BNL) ist das wichtigste Finanzinstitut der Insel. Sie wurde 1818 von Oscar I. als Banque de Lemusa gegründet mit dem Ziel, den lemusischen Franc zu sichern. 1923, anlässlich der Einführung des neuen Franc, wurde sie in Banque nationale lémusienne umbenannt. Als Zentralbank der Insel ist es ihre Aufgabe (namentlich via Steuerung von Zinshöhe und Geldmenge) Preisniveau und Geldwert zu stabilisieren, indirekt auch Wirtschaftswachstum zu fördern, die Währungsreserve zu erhalten und den Staat zu refinanzieren. Außerdem gibt die BNL Banknoten heraus und bringt sie in Umlauf. Auch das Logo der Bank, drei Buchstaben unter einer Art Palme oder Schirm, stammt von 1923.

Der Chnou (CHN) ist seit dem 1. April 2018 die offizielle Währung von Lemusa und ersetzt den bis dahin gültigen Franc. Der Name geht auf ein altes Längenmaß zurück, das sich an der Breite des Knies orientiert und stammt aus der Kultur der Mai-té.

Bis zum 27. Juni 2016 war Lemusa eine Präsidialrepublik, dann brachte sich Odette Sissay mit Unterstützung der Polizei an die Macht. Seither ist das Land eine Diktatur.

Nach Diane Le Tripudier benanntes Institut an der Rue Nanio im Quartier de l’Opéra von Port-Louis. Wird von der Universität betrieben und bietet vor allem Französisch- und Lemusischkurse für Ausländer an.

Die nationale Fluggesellschaft von Lemusa wird erst 1973 gegründet und durchlebt eine wechselvolle Geschichte. Die Flaggschiffe der heutigen Gesellschaft sind zwei Airbus A320-200, die mit Zusatztanks ausgerüstet sind und Strecken von mehr als 10’000 km bewältigen können. Im Zentrum des neuen Logos der Lemusair steht ab 2016 die lemusische Urwachtel Kalepsi. Sie wird von hinten beim Startlauf gezeigt, was etwas unbeholfen aussieht. Das Logo wurde in den Medien vielfach spöttisch kommentiert.

Das Lemusische entsteht ab 500 aus den verschiedenen galloromanischen Dialekten der Siedler, die in jener Zeit höchstwahrscheinlich direkt aus Europa auf die Insel gelangen. Die Basis des Lemusischen stellen Latein respektive Vulgärlatein dar, ergänzt durch eine ganze Reihe von gallischen und fränkischen Wortstämmen (krendjé «fürchten» von bretonisch kren «Zittern»; kalju «Stein» von gallisch caljo; lischjié «lecken» von althochdeutsch lecken).

Östlich des langen Hafenbeckens im Zentrum von Port-Louis liegt ein schmaler, von zahlreichen Hotels, Restaurants und Cafés gesäumter Platz, der Quai des Italiens. Bei den angesprochenen Italienern handelt es sich um zwei Kaufleute aus Genua (Michelangelo Pace und Giorgio d’Alessandro), die ab Mitte des 17. Jahrhunderts den Handel in der Hauptstadt kontrollierten. Auf dem Platz findet jeden Morgen ein bunter Fischmarkt statt, er wird deshalb auch Place du Marché aux Poissons genannt.

Samuel Herzog (*1966) schreibt über seine Reisen, auch wenn sie ihn manchmal nur auf das Dach seiner Wohnung führen, beschäftigt sich mit kulinarischen Themen und widmet sich literarisch-künstlerischen Projekten wie der fiktiven Insel Lemusa, deren Kultur er seit 2001 in Kunsträumen und Publikationen vorstellt. Seit 2002 lebt er in Zürich.

Ausstellung

Bon Voyage!

Reisen in der Kunst der Gegenwart

13. November 2020 – 16. Mai 2021