Bon Voyage!

Karabé: Gelegenheit

ein beitrag von Samuel Herzog

Als die erste Passantin ihm eine Münze in den Hut warf, stand er auf und verneigte sich mit einem Lächeln, das freundlich wirkte und ein wenig belustigt auch. Ich beobachtete ihn schon eine ganze Weile von meinem Tisch im Café Claude aus, das im Zentrum von Babat liegt, gleich unterhalb des großen Schlachthauses. Sorgfältig hatte er mit einem kleinen Handbesen ein Stück des Platzes saubergewischt, dann verschiedenfarbige Kreiden aus einer Stofftasche geholt und auf dem umgekehrten Deckel eines Schuhkartons ausgelegt. Mit Weiß hatte er einen Rahmen gezeichnet und war nun dabei, eine Figur in dem Rechteck zu skizzieren. Ich konnte noch nicht erkennen, was es werden würde, ein Auto vielleicht oder ein Flugzeug? Der Künstler war etwa dreissig Jahre alt, trug eine blaue Latzhose und leuchtend orange Turnschuhe, die wie ein Kommentar zu seinem kupferroten Kraushaar wirkten.

Die Fußgänger machten einen Bogen um das Rechteck, manche blieben einen Moment stehen, legten den Kopf auf die eine Seite, dann auf die andere, verzogen fragend den Mund und gingen weiter. Der Künstler hatte den Ort so gewählt, dass man die Entstehung des Gemäldes vom Café aus optimal verfolgen konnte. Da ich an diesem frühen Nachmittag der einzige Gast war, kam es mir fast vor, als zeichne er für mich.

Allmählich wurde ersichtlich, dass es ein flaches Tier mit langen Beinen werden würde, vielleicht eine Eidechse oder eine Spinne. Eine untersetzte Frau mit violetten Lackstiefeletten und gelber Ballonmütze führte ihren blonden Berset mehrmals um das Gemälde herum, nahm das Hündchen dann auf den Arm, um es dem Künstler zu zeigen. Die zwei unterhielten sich eine Weile, ganz in meiner Nähe, auf Lemusisch allerdings. Ich hatte zwar in Port-Louis einen Schnellkurs besucht, die Sprache aber war mir immer noch fremd. Ich glaubte zu verstehen, dass die Dame sich ein Porträt ihres Lieblings wünschte. Der Künstler lachte immer wieder und schüttelte den Kopf. Endlich stellte die Frau den Berset zurück auf den Boden und zerrte ihn an einer goldenen Leine davon. Der Künstler ging wieder in die Knie und zeichnete weiter. Nach einer Minute kam die Hundeherrin zurück, machte irgendeinen Scherz, den der junge Mann mit einem höflichen Lächeln quittierte. Dann ließ sie eine kleine Münze in den Hut fallen, der neben dem weißen Rahmen am Boden lag und wallte fort.

Einige Striche später wurde deutlich, dass der Rothaarige im Begriff war, einen Käfer zu zeichnen. Was für ein schöner Zufall. Ich rückte mit dem Stuhl etwas näher an das Bild heran und begann zu rätseln, was für ein Karabé es wohl werden würde: Erastis stenorhynchos vielleicht, Sonabyssus confusus oder ein Vertreter aus der Familie der Ligentiae?

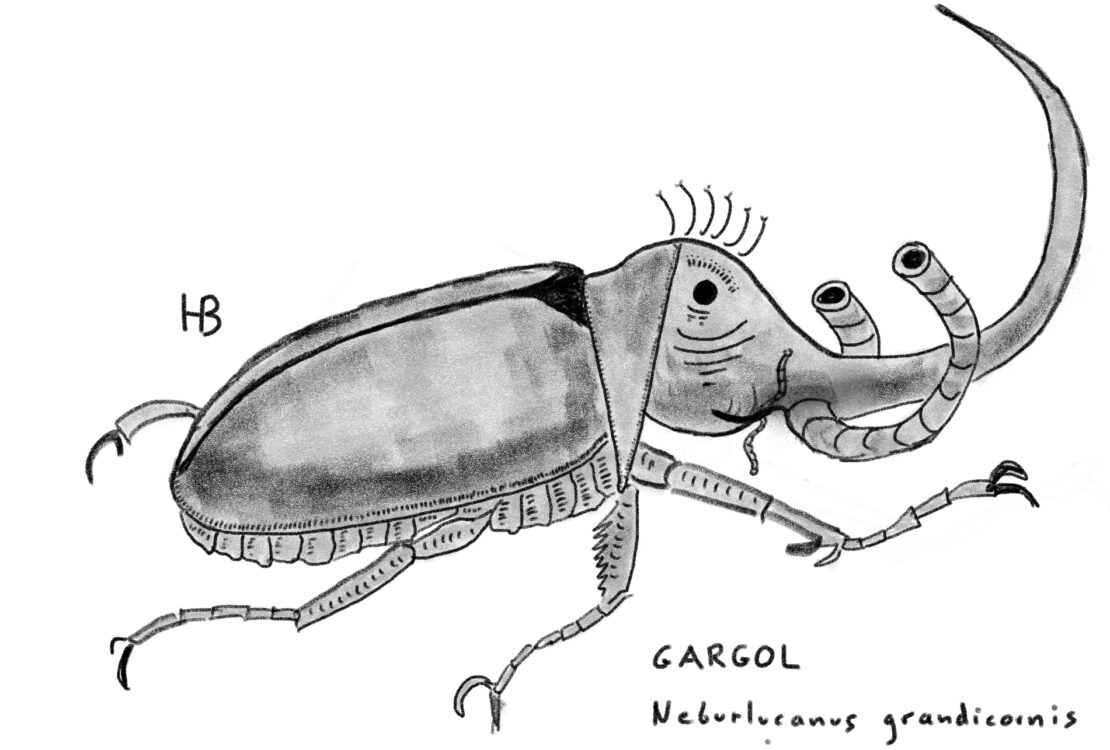

Der Körper des Tieres schien beinahe fertig und ich hatte es immer noch nicht identifizieren können, da machte sich der Künstler erneut am Kopf seiner Schöpfung zu schaffen, ließ ein riesiges Horn aus seinem Schädel wachsen. Und auf einen Schlag war klar, dass es sich um einen Gargol handeln musste, um Neburlucanus grandicornis – einen der größten und seltensten Käfer der Insel. Ich selbst hatte noch nie ein Exemplar gesehen, nur recht ungenaue Zeichnungen davon in älteren Publikationen. Wie war es möglich, dass ein Künstler ausgerechnet diesen Käfer zeichnete, vor meinen Füßen auch noch. Ich bezahlte schnell meinen Kaffee, raffte mein Zeugs zusammen und sprach ihn auf Französisch an. Wo er denn einen Gargol gesehen habe, wollte ich wissen.

Er habe keine Ahnung, was ein Gargol sei, gab er zur Antwort, erhob sich vom Boden und strich sich die roten Locken aus dem Gesicht. Wenn ich allerdings von dem Karabé spräche, den er da eben zeichne, dann habe er einen solchen bei sich zu Hause. Ein Erbstück seines Großvaters, der indes immer von einem Pastorenkäfer geredet habe.

Ich erklärte ihm, dass ich ein Entomologe aus der Schweiz sei und schon lange nach einem Exemplar von Neburlucanus grandicornis suche. Der junge Mann merkte offenbar, wie aufgeregt ich war, lachte freundlich und meinte, er brauche dringend eine Pause, das Herumrutschen auf den Knien sei doch sehr anstrengend. Wenn ich wolle, dann könne er mir den Pastorenkäfer, meinen Gargol jetzt gleich zeigen, sein Atelier sei nicht weit entfernt.

Er nahm die paar Münzen aus dem Hut und klimperte sie in das Latztäschchen auf seiner Brust. Den Hut selbst und auch die Kreide ließ er liegen. Er werde nachher wiederkommen, um seinem Werk noch den letzten Schliff zu geben. Er sei eigentlich Landschaftsmaler, aber die Leute seien viel spendabler, wenn er Tiere zeichne. Manchmal habe er sogar den Eindruck, die Menschen spendeten nicht für die Kunst, sondern für die Hunde, Katzen und Esel, die er porträtiere. Ob das auch mit einem Käfer funktioniere, werde sich zeigen.

Wir gingen der N3 entlang nach Norden und schwenkten kurz vor der Stadtgrenze nach Osten in eine kleine Seitengasse ein, die von der Hauptstraße relativ steil nach unten führte. Etwa dreihundert Meter weiter bogen wir nach links ab und gelangten dann wieder rechts über eine kurze Treppe in eine Sackgasse, an deren Ende ein kleines Haus stand. Der Künstler zog die Türe auf und wir traten in einen düsteren Raum, in dem ich einen Tisch, einen Stuhl und so etwas wie eine Einbauküche erkannte. Ich solle mich kurz setzen, er werde den Pastorenkäfer gleich holen, sagte er fröhlich und verschwand im hinteren Teil des Raumes. Es brauchte einige Zeit, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Ich sass tatsächlich neben einer großen Einbauküche, die jedoch offenbar schon lange nicht mehr in Funktion war. Der Gasherd war verrostet und im Waschbecken lagen Mörtelstücke, Kringel aus elektrischen Kabeln, Spraydosen und leere Bierflaschen. Der Tisch neben meinem Stuhl war mit einem blauen Wachstuch voller Brandlöchern bedeckt, auf dem irgendein Harz eine gelbe, klebrige Spur hinterlassen hatte.

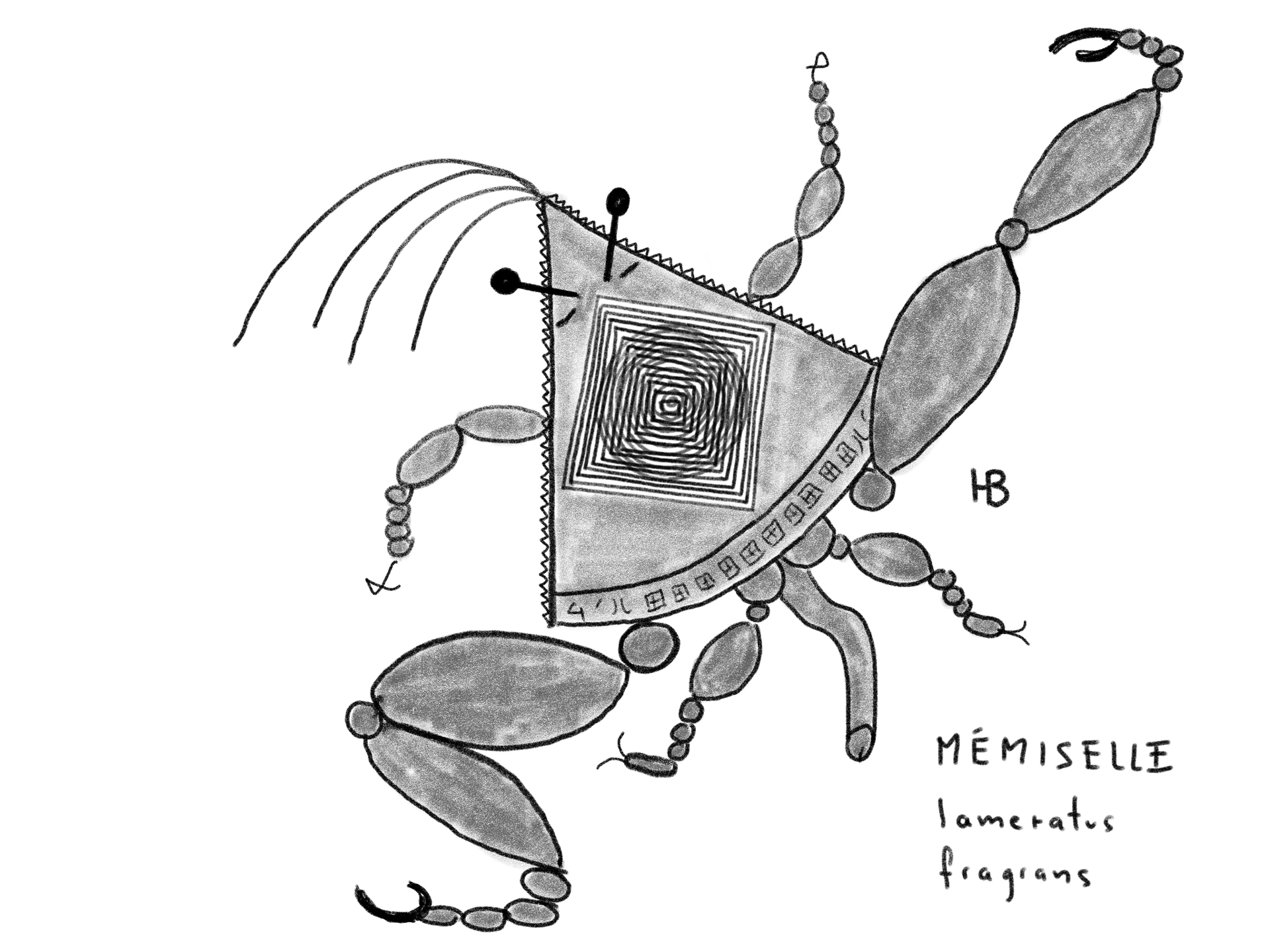

Der Gargol (Neburlucanus grandicornis), auf Lemusa auch Pastorenkäfer genannt, lebt vor allem im Norden der Insel. Der Käfer aus der Familie der Aidacraniae kann 160 mm groß werden. Er fällt durch das gebogene Horn auf der Oberseite des Kopfes auf, das bei den Weibchen

80 mm lang werden kann, bei den Männchen aber deutlich kürzer ausfällt oder ganz fehlt. Auffällig sind auch zwei dicke Fühler, mit deren Hilfe die nachtaktiven Tiere die Säfte verschiedener Bäume sammeln, auf deren Ästen sie einen Großteil ihres Lebens verbringen.

Jetzt sah ich auch, dass die ganze Rückseite des Raums durch einen dunkelroten, stark abgenutzten Vorhang aus einem schweren, wie Samt wirkenden Stoff begrenzt war. Durch diese Portiere hindurch musste der Künstler im Innern des Hauses verschwunden sein, um den Gargol zu holen. Ich fischte die Kamera aus meiner Tasche, montierte das Makroobjektiv, putzte das Glas, kontrollierte die Lichtempfindlichkeit und legte frische Batterien in das Blitzgerät ein. Sicher würde der Künstler nichts dagegen haben, dass ich den Käfer fotografierte – und ich würde dann ja auch einen fürstlichen Obulus in seinen Hut fallen lassen. Vor lauter Aufregung rutschten mir die Batterien wieder aus dem Fach und ich musste sie auf dem Boden zusammensuchen, der staubig war und nach Terpentin roch. Der Gargol ist ein sensationeller Käfer, über den nur wenig bekannt ist. Viele Entomologen sind sogar der Ansicht, dass er ein Mythos ist oder auf jeden Fall ausgestorben. Keine der bedeutenden Sammlungen auf dieser Welt besitzt ein Exemplar von Neburlucanus grandicornis, alle Beschreibungen datieren aus dem 19. Jahrhundert und es existiert, so viel ich weiß, kein einziges Foto von ihm.

Ich hatte zwar gehofft, dass ich das mächtigste Mitglied der Familie der Aidacraniae im Verlauf meiner Recherchen auf Lemusa zu sehen bekommen würde. Aber selbst in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es so leicht sein könnte und mir ein reiner Zufall diese Sensation in die Hände spielen würde. Leider war es eher unwahrscheinlich, dass der Rothaarige bereit sein könnte, mir seinen ‹Pastorenkäfer› zu verkaufen, denn schließlich war es ein Familienerbstück. Aber mein Foto würde beweisen, dass der Gargol tatsächlich existierte.

Die Insel begann mir mehr und mehr zu gefallen, nicht nur als ein Ort, wo man sich noch auf den Zufall verlassen kann. Die vergebliche Suche nach Arbeit in der Schweiz hatte mir mit den Jahren das Gefühl gegeben, immer mehr zum potenziellen Problem zu werden und folglich immer weniger willkommen zu sein. Gift für meine stolze Seele. Auf Lemusa war das anders. Die Menschen hier empfanden sich mit absoluter Selbstverständlichkeit als eine Bereicherung dieser kleinen Inselwelt und zweifelten nie an Funktion oder Berechtigung ihres Tuns. Also vermittelten sie auch mir immer wieder den Eindruck, dass ich bleiben könnte, wenn ich es nur wollte. Und auch wenn all dies vielleicht nur eine Täuschung war, eine Erfindung meiner schusseligen Seele, es fühlte sich doch verdammt gut an.

Ich war so mit meinem Glück beschäftigt, dass ich gar nicht merkte, wie die Zeit verging. Irgendwann aber kam es mir seltsam vor, dass der Künstler noch nicht wieder aufgetaucht war. Konnte es sein, dass er den Käfer verlegt hatte und gerade vergeblich nach ihm suchte? Gut möglich, dass hinter dem Vorhang ein riesiges Chaos herrschte, schließlich glauben viele Künstler ja an die Kraft des Materials. Ich horchte, aber durch den schweren Stoff war nur ein leises Pfeifen oder Wispern wie von einem alten Boiler zu hören. Ich wartete, zählte bis hundert und dann wieder rückwärts bis null. Nichts geschah. Da ich in meiner Aufregung vergessen hatte, den Künstler nach seinem Namen zu fragen, rief ich einfach «Monsieur!», leise erst, dann lauter, schließlich gedehnt und mit Singsang: «Mööösiöööö!». Keine Reaktion. Auf einmal kam ich mir wie ein Vogel vor, der in einem dunklen Käfig vor sich hin triliert. Ich stand auf, näherte mich langsam der Rückwand des Raumes und zog den Vorhang sorgfältig ein Stückchen zur Seite.

Helles Licht schlug mir direkt ins Gesicht und ich musste die Augen zukneifen. Noch ehe ich etwas sehen konnte, spürte ich einen lauen Windhauch auf meiner Haut und roch den Duft von sonnenbeschienenem Gras, Bergamotte und Honig. Ich zog den Vorhang ganz zur Seite und blickte nicht etwa in ein Zimmer hinein, sondern über eine leicht abschüssige Blumenwiese hinab in ein Tal. Am Ufer eines Flüsschens streckten Pappeln ihr silbern funkelndes Laub in den Himmel. Links ballten sich hinter einer Hügelkuppe weiße Wolkenfäuste, rechts glitt die Flanke eines Bergmassivs davon in dunstiges Blau. Neben der Ruine eines Steinhauses rupften sich drei blonde Kühe durchs Gras, im Schatten eines Granatapfelbäumchens schlief ein grauer Hund, große Schmetterlinge tanzten um einen Fliederbusch. In der Luft ein leises Zirpen, Schnalzen, Sirren, Klirren, dann und wann die kurze Melodie eines Vogels.

Ich war so überrascht von diesem Anblick, dass es ein paar Augenblicke dauerte, ehe mir bewusst wurde, dass aus meinem Gargol nichts werden würde. Ganz offenbar hatte sich der Künstler einen Scherz mit mir erlaubt. Nur warum? Am besten würde ich ihn selber fragen, sicher war er längst wieder mit seiner Zeichnung beschäftigt oder erzählte gerade der Kellnerin im Café Claude von seinem Coup.

Seltsamerweise konnte ich nicht sofort gehen. Etwas an dieser Landschaft hielt mich im Bann. Hatte ich nach all der Vorfreude den Verdacht, der Gargol müsse irgendwo unter diesen Pappeln zu finden sein? Würdig wäre die Szenerie auf jeden Fall, das passende Umfeld für einen königlichen Käfer wie den Neburlucanus grandicornis.

Endlich riss ich mich los und stieg in Richtung Hauptstraße hoch. Ich verirrte mich einige Male, keuchte diverse Treppen hinauf und wieder runter, geriet in Sackgassen, lief im Kreis, irgendwann aber stand ich wieder auf der N3. Als ich auf den Platz vor dem Café Claude zurückkam, war der Künstler zu meinem Erstaunen nicht da. Seltsamerweise fehlte auch von seiner Zeichnung am Boden jede Spur: Gargol war verschwunden. Ich konnte mir das nicht erklären. Hatte ich mich im Ort getäuscht? War ich aus der Zeit gefallen?

Ich fragte die Kellnerin im Café Claude, ob sie gesehen habe, wann der Rothaarige seine Sachen gepackt habe, doch sie mochte sich nicht an ihn erinnern und sprach auch nur schlecht Französisch. Ich überlegte auch, ob ich zum ‹Atelier› des Künstlers zurückkehren sollte. Aber wahrscheinlich würde ich es nicht wiederfinden, und wenn doch, was gäbe es schon zu sehen, außer einem Vorhang vor einer Landschaft?

Da tauchte plötzlich die Frau mit dem Berset und den violetten Stiefeletten wieder auf. Sie kam mir jetzt fast wie eine alte Bekannte vor. Ich winkte, ging auf sie zu und fragte sie nach dem Künstler. Sie konnte offenbar nur Lemusisch und schien nicht zu verstehen, was ich von ihr wissen wollte. Ich zeigte schließlich auf den Hund und vollführte dazu Gesten des Zeichnens. Das Tier verstand meine Gebärden offenbar als einen Angriff, begann wie wild zu kläffen und schnappte nach meinem Hosenbein. Die Frau nahm ihren Schützling auf den Arm, streichelte ihn ruhig, sah ihm tief in die Augen und machte mit dem Zeigefinger vor ihrer Schläfe ein spiraliges Zeichen, das dem Berset augenscheinlich bedeuten sollte, dass ich vollkommen bekloppt sei. Dann schaute sie mich kurz und böse an, als hätte ich ihr Tierchen getreten, zog sich die Mütze in die Stirn und schritt davon.

Als ich am selben Abend in der Arène des Entrailles, einem berühmten Restaurant in Babat, mein Essen bezahlen wollte, stellte ich fest, dass meine Geldbörse verschwunden war. Ich musste sie verloren haben, als ich auf dem Rückweg zur N3 durch die Gassen irrte. Vielleicht war ich aber auch einem Trickbetrüger auf den Leim gegangen. Hätte ich das zum Anlass nehmen sollen, mein Bild der Insel und seiner Bewohner zu revidieren? Ich tat es nicht. Aber ich sah mich in meiner Befürchtung bestätigt, dass der Gargol billig nicht zu haben war.

Glossar

Die kleine Gemeinde Ahoa am südlichen Abhang des Mont Kara wurde in den 1850er Jahren von Siedlern aus Zentraleuropa gegründet, deren archaische Holzbehausungen heute noch zu sehen sind. Ahoa bedeutet «Mund» in der Sprache der Kloi. Das Dorf ist heute vor alle für seinen Safran bekannt.

Berühmtes, auf die Zubereitung von Innereien spezialisiertes Restaurant in Babat.

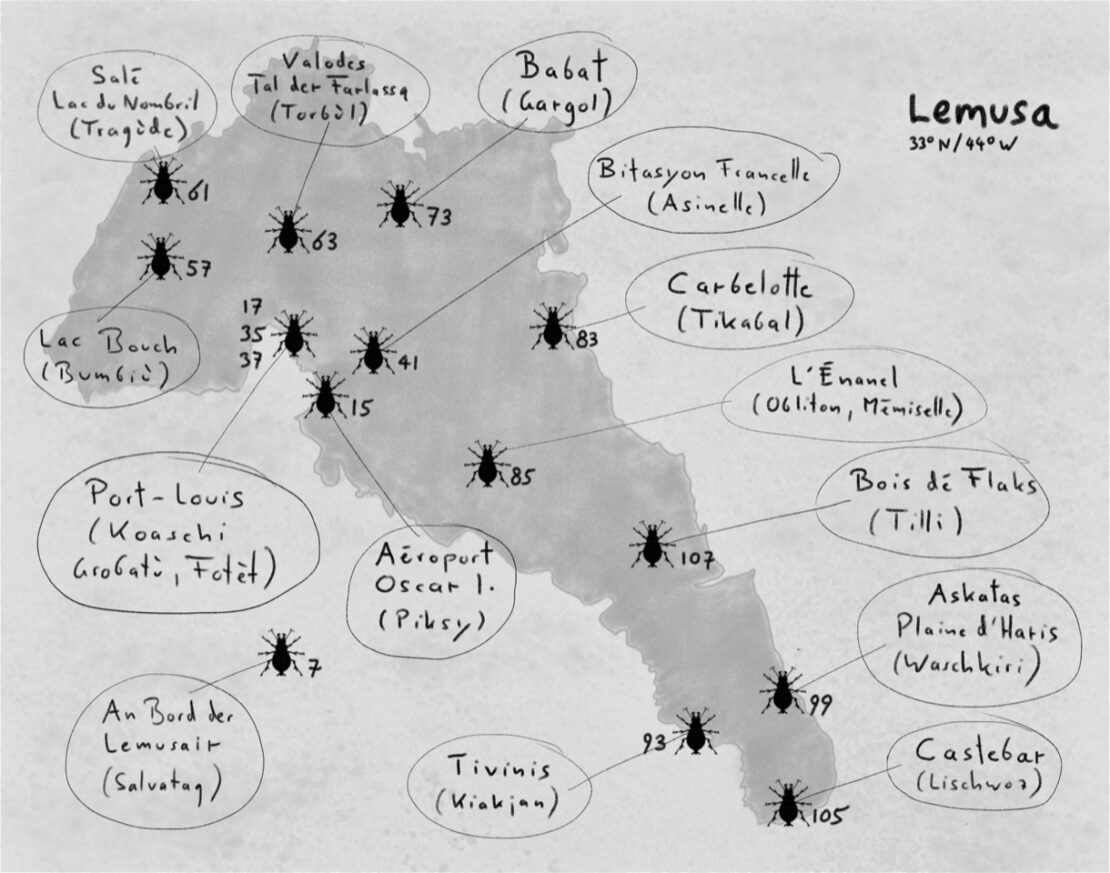

Stadt am Nordhang des Mont Majorin, bekannt für ihre Legenden und ihre Eingeweide-Küche, die vor allem rund um das große Schlachthaus gepflegt wird.

Die Banque nationale lémusienne (BNL) ist das wichtigste Finanzinstitut der Insel. Sie wurde 1818 von Oscar I. als Banque de Lemusa gegründet mit dem Ziel, den lemusischen Franc zu sichern. 1923, anlässlich der Einführung des neuen Franc, wurde sie in Banque nationale lémusienne umbenannt. Als Zentralbank der Insel ist es ihre Aufgabe (namentlich via Steuerung von Zinshöhe und Geldmenge) Preisniveau und Geldwert zu stabilisieren, indirekt auch Wirtschaftswachstum zu fördern, die Währungsreserve zu erhalten und den Staat zu refinanzieren. Außerdem gibt die BNL Banknoten heraus und bringt sie in Umlauf. Auch das Logo der Bank, drei Buchstaben unter einer Art Palme oder Schirm, stammt von 1923.

Der Chnou (CHN) ist seit dem 1. April 2018 die offizielle Währung von Lemusa und ersetzt den bis dahin gültigen Franc. Der Name geht auf ein altes Längenmaß zurück, das sich an der Breite des Knies orientiert und stammt aus der Kultur der Mai-té.

Bis zum 27. Juni 2016 war Lemusa eine Präsidialrepublik, dann brachte sich Odette Sissay mit Unterstützung der Polizei an die Macht. Seither ist das Land eine Diktatur.

Nach Diane Le Tripudier benanntes Institut an der Rue Nanio im Quartier de l’Opéra von Port-Louis. Wird von der Universität betrieben und bietet vor allem Französisch- und Lemusischkurse für Ausländer an.

Die nationale Fluggesellschaft von Lemusa wird erst 1973 gegründet und durchlebt eine wechselvolle Geschichte. Die Flaggschiffe der heutigen Gesellschaft sind zwei Airbus A320-200, die mit Zusatztanks ausgerüstet sind und Strecken von mehr als 10’000 km bewältigen können. Im Zentrum des neuen Logos der Lemusair steht ab 2016 die lemusische Urwachtel Kalepsi. Sie wird von hinten beim Startlauf gezeigt, was etwas unbeholfen aussieht. Das Logo wurde in den Medien vielfach spöttisch kommentiert.

Das Lemusische entsteht ab 500 aus den verschiedenen galloromanischen Dialekten der Siedler, die in jener Zeit höchstwahrscheinlich direkt aus Europa auf die Insel gelangen. Die Basis des Lemusischen stellen Latein respektive Vulgärlatein dar, ergänzt durch eine ganze Reihe von gallischen und fränkischen Wortstämmen (krendjé «fürchten» von bretonisch kren «Zittern»; kalju «Stein» von gallisch caljo; lischjié «lecken» von althochdeutsch lecken).

Mit mehr als einer Viertelmillion Einwohnern ist Port-Louis die mit Abstand größte Stadt der Insel und das lebendige Zentrum von Politik, Kultur, Handel und Gastronomie.

Die Gegend um das Dorf Salé war einst für ihre Schweine berühmt, die vor allem am Ufer des nahen Lac du Nombril in grosser Zahl gezüchtet wurden. Heute steht das Gebiet unter Naturschutz. In den Wäldern wachsen Gewürznelkenbäume, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts auch bewirtschaftet werden.

Verwendete Literatur

Lucie Deslovo: Mots musés. Proverbes de Lemusa

Port-Louis: Librairie Port Louis, 2018.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa

Port-Louis: Édition Ruben66, 2017.

Elsa Mudame, Gregor Muelas (Hrsg.): L kom Lemusa

Port-Louis: Lemusa Office de Tourisme (LOT), 2019 [2., 1. 2012 unter dem Titel .sl].

Rose Ribette: Mil Mistiks. Les secrets de l’île des épices

Port-Louis: Édition Ruben66, 2016.

Karol Zhuki: Karabé. Un manuel pour voyager dans le monde des coléoptères de Lemusa

Mit einem Vorwort von Viktor Schefschuk. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2016 [3., 1. 1999].

Samuel Herzog (*1966) schreibt über seine Reisen, auch wenn sie ihn manchmal nur auf das Dach seiner Wohnung führen, beschäftigt sich mit kulinarischen Themen und widmet sich literarisch-künstlerischen Projekten wie der fiktiven Insel Lemusa, deren Kultur er seit 2001 in Kunsträumen und Publikationen vorstellt. Seit 2002 lebt er in Zürich.