Bon Voyage!

Karabé: Anflug mit Terrine

ein beitrag von Samuel Herzog

Das Fliegen ist eben doch ein Wunder. Am frühen Nachmittag hatten wir die Küste Irlands hinter uns gelassen und waren mehrere Stunden lang über den offenen Atlantik geglitten. Blau, nichts als Blau – unten die glitzernde See, oben ein milchiger Himmel. Dazwischen mein Fenster, besetzt von Eiskristallen. Ich dachte, da kommt jetzt nichts mehr. Und dann tauchte plötzlich diese Insel vor uns auf. Erst sah man nur die Silhouetten mächtiger Berge, gräuliche Formen am Horizont, die sich noch kaum von der Luft unterschieden. Dann schälten sich weiter im Süden sanfte Hügel heraus, dazwischen Seen, Flüsse, blinkende Tümpel. An den Küsten wechselten sich weite Mündungsgebiete, lange Strände und schroffe Klippen ab. Innerhalb weniger Augenblicke entdeckte ich Getreidefelder, Steppen, wüstenartige Zonen, ein riesiges Sumpfgebiet und dichte Wälder, aus denen Dunst aufstieg und Wolken bildete, deren Schatten langsam über die Erde krochen. Was für eine Vielfalt auf so kleinem Raum. Aus der Luft kam mir die Insel wie ein Bild der Welt vor. Und schon waren wir über das Land hinweg, schossen wir wieder auf den offenen Ozean hinaus. Jetzt setzte die Maschine zu einer scharfen Rechtskurve an und drosselte die Motoren.

Ich nahm mir noch einmal den Anfang des Briefes vor, den ich seit dem Abflug in Paris zu schreiben versuchte: «Sehr geehrter Herr Doktor Favre, herzlichen Dank für die Überweisung des Geldes. Ich habe einen Teil des Betrages sofort auf mein neues Konto bei der BNL transferiert, so bekam ich bessere Konditionen für den Wechsel von Schweizer Franken in Chnou. Ich bin optimistisch, dass die acht Wochen, die wir vereinbart haben, ausreichen werden, eine respektable Sammlung der Käfer dieses Landes zusammenzustellen. Obwohl mich bei der Lektüre von Karabé immer wieder der Verdacht beschleicht, dass es auf der Insel noch wesentlich mehr zu holen gäbe, als wir es uns in den kühnsten Träumen vorgestellt haben (schauen Sie sich nur mal den Gargol auf Seite 31 an, den Fòtet auf Seite 150 oder die Tragùde auf Seite 211). Was Karol Zhuki da an Formen und Farben beschreibt, gleicht einer Explosion der Schönheit…»

Ich hatte diesen Absatz sicher schon zehn Mal neu formuliert, doch er gefiel mir immer noch nicht. «Explosion der Schönheit», das kam mir doch etwas pathetisch vor. «Kühnste Träume», das klang zu sehr nach Goldgräberstimmung – und auch das vertrauliche «uns» machte vielleicht zu deutlich, wie verzweifelt ich hoffte, meine Ziele möchten auch seine Ziele sein. Sicher war es geschickt gewesen, Favre ein Exemplar von Zhukis Käferbuch zu schenken, das farbige Werk mit seinen eindrücklichen Illustrationen war gute Werbung für meine Sache. Ich wollte Favre ködern, ihn gierig machen, sein Sammlerherz in helle Aufregung versetzen. Aber ich musste es geschickt anstellen und der Anfang dieses Briefes ließ zu deutlich werden, was ich wirklich brauchte: mehr Geld! Acht Wochen auf Lemusa waren eine schöne Aussicht. Aber acht Jahre wären besser gewesen, denn es gab in der Schweiz nichts, das mich bei meiner Rückkehr erwartet hätte: keine berufliche Perspektive, keine Familie, keine Freundin, kein nennenswerter Besitz. Meine Doktorarbeit über die ökologischen Auswirkungen des gesteigerten Geschlechtstriebs des namibischen Nebeltrinkers steckte noch in den Anfängen, denn das Thema (es gehörte zum Forschungsgebiet meiner Professorin) interessierte mich nur halb. Und überhaupt: Wer schreibt schon mit bald sechzig Jahren noch eine Dissertation?

Die Begegnung mit Favre, initiiert durch eine befreundete Galeristin aus Chur, war für mich ein absoluter Glücksfall. Sieben Jahre lang war ich ohne Job gewesen. Wie oft hatte ich meine Entscheidung bereut, mit fünfzig nochmals zu studieren, Insektenforscher zu werden. In der Arbeitswelt war das ein Killer. Für entomologische Stellen war ich entweder zu alt oder hatte zu wenig Erfahrung. Und wenn ich mich für einen Job im Kunstbereich bewarb, meinem ursprünglichen Berufsfeld, schwebte da immer der Verdacht im Raum, ich interessierte mich mehr für Mistkäfer als für Mondrian.

Und dann tauchte dieser Favre auf, der in St. Moritz ein obskures Institute for Coleopteral Aesthetics betrieb und seinen Kundinnen eine Essenz aus Gott weiß was für Larvensäften spritzte, die Hochgebirge aus Runzeln, Falten und Krähenfüßen in alabasterglatte Tiefebenen zu verwandeln versprach. Favres Geschäfte gingen gut und folglich begann er, wie so viele, denen das Geld aus allen Poren quillt, sich als Sammler zu betätigen. Dabei wählte er ein Gebiet, das sich wiederum gut mit seinem Business verbinden ließ: seltene, kostbare Käfer. Er legte unter seinem Institut einen klimatisierten Keller an, in dem er seine aufgespießten Prachtstücke bewahren und ausgewählten Kunden oder Geschäftspartnern zeigen konnte – in tiefschwarzen Schränken und Vitrinen aus ceylonesischem Ebenholz. Favre interessierte nur für die ästhetische Erscheinung der Tiere, ihre Namen und ihre Herkunft, wie die Wesen lebten, liebten, litten und starben, welche Bedeutung sie für die Umwelt hatten, war ihm vollständig egal. Er sah in mir sofort den idealen Jäger für seine Sammlung: Als Entomologe würde ich die Coleoptera aufzuspüren und einzuordnen wissen, als Kunsthistoriker ein Auge für ihre Schönheit haben. Und so bekam ich den Auftrag, für Favre nach Lemusa zu reisen, denn die einzigartigen Käfer dieser Insel tauchen auf dem Markt praktisch gar nie auf.

Ich wusste, wie solche Geschäftsleute funktionieren, denn ich hatte mehr als zwanzig Jahre lang für einen Pharmaunternehmer gearbeitet, der Stillleben aus der Barockzeit zusammenkaufte. Sammler müssen das Gefühl haben, dass sie einen um jeden Preis brauchen. Man muss ihnen suggerieren, dass man das Trüffelschwein ist, das sie zu den Kostbarkeiten führen wird, von denen sie träumen. Die Kunst besteht auch darin, sich ein wenig rar zu machen und dabei doch ständig zur Verfügung zu stehen, denn Sammler lieben das Seltene, Reiche aber die Unterwerfung.

Favre tickte sicher ganz genau gleich. Also durfte ich ihn auf keinen Fall merken lassen, wie wichtig er für mich war. Ich zerriss den Brief und stopfte die Fetzen in die Kotztüte, auf der ein Vogel abgebildet war, der sichtlich Mühe hatte, sich vom Boden in die Luft zu erheben – das seltsame Logo der Lemusair.

Die Stewardess drückte mir eine kleine Kartonschachtel in die Hand: «Das sollten sie während der Landung essen, dann ist ihr Gaumen bereit für das, was kommt», empfahl sie mir in ihrem seltsamen Französisch und lächelte maliziös. Was für eine zweideutige Mimik für eine Flugbegleiterin. Ich hatte bis dahin auch noch nie erlebt, dass man während des Landeanflugs nochmals gefüttert wird. Sollten die Passagiere davon abgelenkt werden, dass der Pilot ein Anfänger war, ein Alkoholiker – oder beides? Wer sonst ließe sich schon von der Fluggesellschaft einer Diktatorin unter Vertrag nehmen.

Ich öffnete die kleine Schachtel, drin lagen zwei Stückchen einer grünlichen Terrine. Während sich der Flieger durch die niedrigeren Luftschichten und ein paar Wolken rumpelte, schob ich mir das Erste in den Mund. Es schmeckte frisch und würzig, etwas fremdartig auch, europäisch und asiatisch zugleich. Ein Duft von Koriander und Rosa Pfeffer blieb mir zwischen Gaumen und Nase hängen. Durch mein Fenster blickte ich auf eine flache Küste hinab. Wir verloren nun schnell an Höhe. Im Hafen eines Städtchens konnte ich Menschen erkennen, die im Abendlicht an kleinen Tischen sassen, Gläser glitzerten – oder waren das Funken in der Luft? Durch die Fenster auf der linken Seite des Fliegers brachen die letzten Strahlen der Sonne ein, auf einmal füllte sich der ganze Innenraum mit einem orangeroten Schimmer, in dem man die Staubkörner schweben sah.

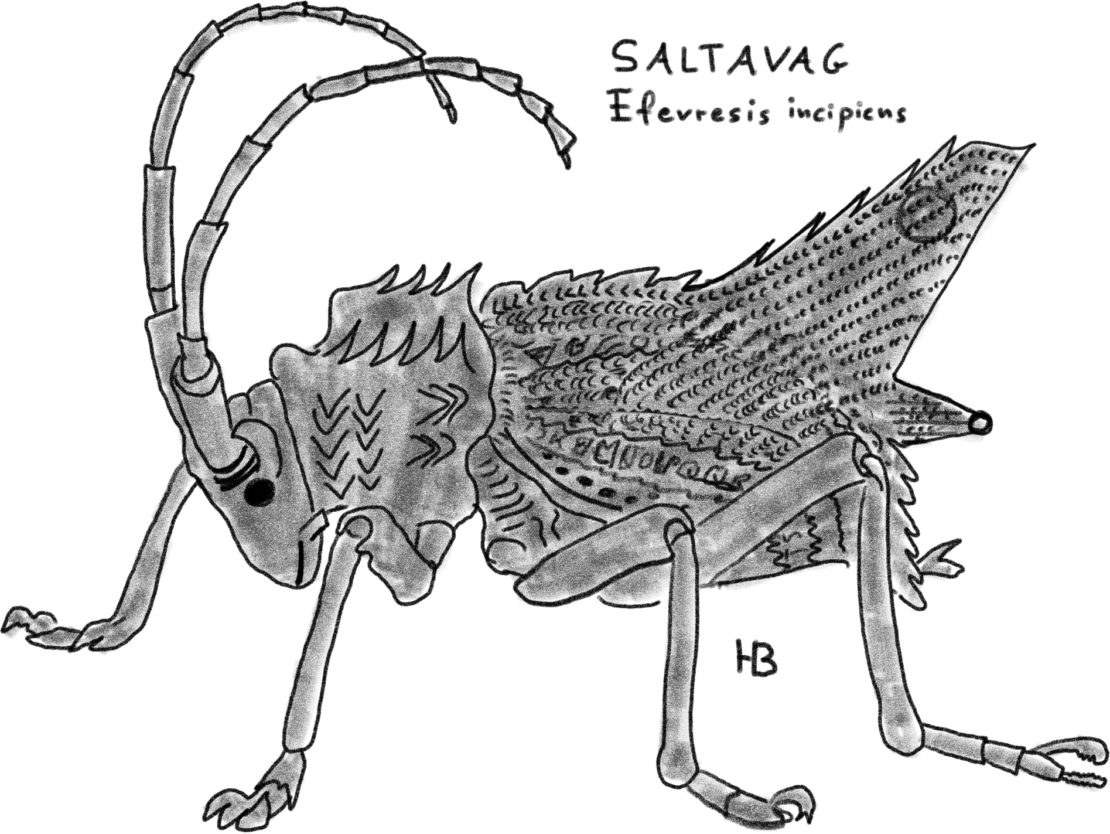

Der Saltavag (Efevresis incipiens) lebt überall auf Lemusa. Der Käfer aus der Familie der Oneiropolae wird 18 mm groß und fällt durch seine mächtigen, nach hinten gebogenen Antennen auf. Man findet ihn oft in häuslicher Umgebung, denn er ernährt sich von Speiseresten

aller Art und frisst auch Hautschuppen und Milben. Das Tierchen kann selbst nicht fliegen, nistet sich aber manchmal im Gefieder der Flaschengans (Anser ampullaceus) ein und legt so lange Strecken zurück. Die Gründe für diese ‹Reisefreudigkeit› sind unbekannt.

Auf der Kopfstütze des Sessels vor mir sass plötzlich ein Käfer mit rückwärtsgebogenen Antennen, die mich an die Hörner der Alpsteinböcke erinnerten. Die Art war mir nicht bekannt, möglicherweise gehörte er zur Familie der Keraiae. Zu dumm, hatte ich den Insektenführer von Zhuki im großen Koffer gelassen, ich würde das Tier erst nach der Landung identifizieren können.

«Bonjour, Karabé», sagte ich und streckte ihm meinen Finger hin. Er drehte sich von mir weg, wackelte kokett mit dem ausufernden Endteil seiner Deckflügel, wandte sich mir wieder zu und sah mich neugierig an, den Kopf leicht zur rechten Seite geneigt. Hatte er mir eben seinen Hintern gezeigt? Ich musste laut lachen. Meine Sitznachbarin, aufrecht in perfekt plissierter Bluse, runzelte die Stirn und rückte so weit von mir ab, wie ihr Sessel es zuließ. Ich zeigte auf den Käfer, doch sie schien ihn nicht zu sehen und wandte ihre Augen wieder ganz einem schwarzen Buch zu, auf dessen Cover, so viel ich erkennen konnte, ein goldenes Schaf an einer Rose schnüffelte.

Der Steinbockkäfer war ein großartiger Auftakt für meine Sammlung. Die Fangausrüstung befand sich zwar in meinem Koffer, aber ich würde das Tierchen einfach in die Terrinenschachtel packen und aufpassen, sie nicht zu zerquetschen. Also schob ich mir flugs das zweite Stück in den Mund.

Die Maschine setzte unsanft auf und alle Passagiere wurden in ihren Gurten nach vorne geschleudert wie Marionetten, deren Spieler plötzlich heftig niesen müssen. Einzig der Käfer schoss in die andere Richtung davon, an meinem Kopf vorbei nach hinten, als hätte die Schwerkraft auf ihn die genau gegenteilige Wirkung.

Das Flugzeug schlingerte heftig auf der Landebahn, die Gepäckablage zitterte und die Türe der Toilette schlug auf. Dann kam Ruhe in den Rumpf. Ich blickte aus dem Fenster, es war schon ziemlich dunkel. Im Norden des Flughafengebäudes erkannte ich vage die Umrisse eines Gebirges, auf dessen westlichen Abhängen noch letztes Sonnenlicht glomm. Das musste der Mont Majorn sein, nicht der höchste Berg der Insel, aber das größte Massiv – so stand es auf jeden Fall in L kom Lemusa, dem offiziellen, von der Tourismusbehörde herausgegeben Reiseführer.

Das Flugzeug kam zum Stillstand und überall sprangen mit einem metallischen Schnalzen die Verschlüsse der Sitzgurte auf. Erst jetzt bemerkte ich, dass meine Nachbarin wieder näher zu mir herangerückt war. Ihre Rechte umklammerte die Armstütze und war ganz weiß, offenbar hatte sie sich alles Blut aus den Fingern gedrückt. Schweißperlen standen ihr auf der Stirn, ihre Wangen leuchteten violett, ihre Augen waren feucht, alles Strenge war aus ihren Zügen gewichen, selbst die Bluse hatte ihre Falten verloren. «Ich bin ja so froh, dass wir am Boden sind», hauchte sie erschöpft und nestelte nervös die obersten Knöpfe ihres Hemdchens auf. Das schwarze Buch lag geschlossen in ihrem Schoss. Auf dem Deckel war gar kein Lamm abgebildet, sondern ein goldener Käfer, der – oh Wunder dieser Welt! – meinem Freund mit den Steinbockantennen erstaunlich ähnlich sah. Ich deutete auf das Tier und wollte nach Autor und Titel fragen. Doch die Entfaltete reagierte nicht, stand auf, nickte mir mit einem herzlichen Lächeln zu und Schritt in Richtung Ausgang davon.

Glossar

Die Banque nationale lémusienne (BNL) ist das wichtigste Finanzinstitut der Insel. Sie wurde 1818 von Oscar I. als Banque de Lemusa gegründet mit dem Ziel, den lemusischen Franc zu sichern. 1923, anlässlich der Einführung des neuen Franc, wurde sie in Banque nationale lémusienne umbenannt. Als Zentralbank der Insel ist es ihre Aufgabe (namentlich via Steuerung von Zinshöhe und Geldmenge) Preisniveau und Geldwert zu stabilisieren, indirekt auch Wirtschaftswachstum zu fördern, die Währungsreserve zu erhalten und den Staat zu refinanzieren. Außerdem gibt die BNL Banknoten heraus und bringt sie in Umlauf. Auch das Logo der Bank, drei Buchstaben unter einer Art Palme oder Schirm, stammt von 1923.

Der Chnou (CHN) ist seit dem 1. April 2018 die offizielle Währung von Lemusa und ersetzt den bis dahin gültigen Franc. Der Name geht auf ein altes Längenmaß zurück, das sich an der Breite des Knies orientiert und stammt aus der Kultur der Mai-té.

Bis zum 27. Juni 2016 war Lemusa eine Präsidialrepublik, dann brachte sich Odette Sissay mit Unterstützung der Polizei an die Macht. Seither ist das Land eine Diktatur.

Nach Diane Le Tripudier benanntes Institut an der Rue Nanio im Quartier de l’Opéra von Port-Louis. Wird von der Universität betrieben und bietet vor allem Französisch- und Lemusischkurse für Ausländer an.

Die nationale Fluggesellschaft von Lemusa wird erst 1973 gegründet und durchlebt eine wechselvolle Geschichte. Die Flaggschiffe der heutigen Gesellschaft sind zwei Airbus A320-200, die mit Zusatztanks ausgerüstet sind und Strecken von mehr als 10’000 km bewältigen können. Im Zentrum des neuen Logos der Lemusair steht ab 2016 die lemusische Urwachtel Kalepsi. Sie wird von hinten beim Startlauf gezeigt, was etwas unbeholfen aussieht. Das Logo wurde in den Medien vielfach spöttisch kommentiert.

Das Lemusische entsteht ab 500 aus den verschiedenen galloromanischen Dialekten der Siedler, die in jener Zeit höchstwahrscheinlich direkt aus Europa auf die Insel gelangen. Die Basis des Lemusischen stellen Latein respektive Vulgärlatein dar, ergänzt durch eine ganze Reihe von gallischen und fränkischen Wortstämmen (krendjé «fürchten» von bretonisch kren «Zittern»; kalju «Stein» von gallisch caljo; lischjié «lecken» von althochdeutsch lecken).

Samuel Herzog (*1966) schreibt über seine Reisen, auch wenn sie ihn manchmal nur auf das Dach seiner Wohnung führen, beschäftigt sich mit kulinarischen Themen und widmet sich literarisch-künstlerischen Projekten wie der fiktiven Insel Lemusa, deren Kultur er seit 2001 in Kunsträumen und Publikationen vorstellt. Seit 2002 lebt er in Zürich.